現地食探求はバックパッカーのたしなみ。世界のB級グルメを紹介します。今日のお題はインドネシアのお菓子。インドネシアは美味しい料理で有名ですが、ローカル市場や街にはお菓子屋台が軒を連ねています。種類も豊富・多彩・より取り見取りでした。

2025年8月のインドネシア旅行の体験がベースですが、一か月足らずのジャワ島滞在では「インドネシアのお菓子を網羅している」とは言えません。でもトラタロウの賞味したお菓子の数々を紹介したいと思います。

※ インドネシア語では語尾が p、b、t、d、k、g で終わる場合はこれを発音しません。カタカナ表記の場合は「ちいさなッ」がつく感じになります。例えば「美味しい」を意味する enak はエナクではなくエナッという感じ。言語が近いマレーシアも同じで、「美味しい」の sedap はスダッという感じです。

この記事のインドネシア語カタカナ表記は基本この法則で書かれていますので、他のブログ、書籍とは多少違う場合があります。

※ トラタロウは現在インドネシアと文化のにているマレーシアに住んでいるため、両者の比較が多くなります。

※ インドネシアの他のB級グルメ生地と旅行記はこちら

世界のB級グルメ/27 屋台・ローカル食堂飯 in インドネシア に移動します。

世界のB級グルメ/28 麺類事情 in インドネシア に移動します。

海外旅行記NO66 インドネシア(ジャワ島) ①スラバヤ、マラン編 に移動します。

インドネシアお菓子の基本用語

お菓子の説明に何回も出てくる用語を簡単に解説しておきます。

① クエ(Kue)

インドネシア語でお菓子全般を表す言葉で、福建語の「粿」(餅やお菓子の意)に由来するとか。ほぼ同じ言語を使うマレーシアでも使いますが、スペルは Kuih になる。

多くのお菓子がクエ〇〇と呼ばれるのは、タイでお菓子を意味するカノムと同じですね。

インドネシアのお菓子は水分が多めで湿った感じのクエバサー(蒸し菓子など)とクッキーのような乾いた感じの菓子クエケリンに分かれます。

② パンダン(Pandan)

インドネシアのお菓子で緑色の物はだいたいパンダンの葉を使っています。これはタコノキ属の植物で、かなり昔から栽培されているとか。

炊飯や煮込みの時に葉を直接入れて香りを付けたり、ドロドロに砕いたものを入れて色づけ・香りづけに使われます。安いお菓子だとただの着色料の場合もありますが。独特の甘い香りがあり和名は「ニオイタコノキ」。中国語名は班蘭吐。

血液をサラサラにする、成人病の防止、虫除けなるなど様々な効果があるとされるスーパー作物。

タイでも良く使われておりバイトゥーイと呼ばれます。

③ ココナッツ(Kelapa)

ココヤシを描けば南の国のイメージとなるくらい有名なヤシの樹。その実であるココナッツはインドネシア語でクラパと呼ばれ、青い未熟な実(Kelapa Muda)は果水を飲むため売られています。

完熟した実(Kelapa Tua)は内部の胚乳が固くなり、これが調理・製菓に使うのがココナッツ。

※ ココナッツの果水をナタ菌という酢酸菌で発酵させるとゼリー状になります。これが昔大ヒットしたフィリピン名産のナタデココ。

使い方

A、ココナッツを細く削ったり(ココナッツ・フレーク)、粉末状にしたり(ココナッツ・ファイン)します。これらはお菓子のフィリング(中に詰める具)やふりかけ用に使います。

B、粉末にしたココナッツを水にひたして絞るとココナッツミルクができます。インドネシア語で Santan と呼ばれ、調理・製菓に欠かせません。

どちらも乾燥品や缶詰の形で日本でも容易に入手可能。

※ ココナッツミルク好きトラタロウのオススメ。

少量のお湯で溶いたインスタントコーヒーにココナッツミルクを入れると変わった風味のコーヒーを楽しめます。粒あんにココナッツミルクを入れて混ぜると東南アジアスイーツの雰囲気になります。

④ パームシュガー ( Gula Aren )

東南アジアではサトウヤシやニッパヤシの樹液を煮つめて固形にしたヤシ砂糖(パームシュガー)が使われています。

精製度が低い黒糖のような状態ですが、コクがあり、まろやかな甘さで、ミネラルなども豊富に含まれる優れ物。

この伝統的なパームシュガーもお菓子によく使われ、文化の近いマレーシアでも Gula Melaka という名称で売られています。

焼き菓子

オランダの植民地だった影響でヨーロッパ式のオーブンで焼く菓子もありますが少数派。鉄板や型を使って直火で焼く物が多いのです。路上の屋台では焼きたても食べられる。

① マルタバ ( Martabak ) バリエ豊富な巨大パンケーキ

インドネシアの「屋台菓子の王様」とも言える存在。北インドのイスラム王朝で生まれたムタバク(Mutabbak・アラビア語で折りたたまれたの意)がイスラム圏に広まりました。

ただそれはマレーシアのムルタバ(Murtabak)などのように、小麦粉生地を薄く伸ばした物にひき肉、玉ねぎ、卵などを入れて焼いたスナックでありお菓子ではありません。

インドネシアではMartabak Telur というスナックバージョンの他に Martabak Manis という甘味バージョンが生まれました。薄い生地で包むスナックバージョンに対し甘味バージョンはパンケーキであり全然作り方が違います。でも同じ場所で売られることもあるのが不思議。

Telur は「卵」、Manis は「甘い」という意味です。

Martabak Manis の製作風景

これは人気のチョコ&チーズ

店によってはプレーン生地の他にパンダンやチョコ生地なども用意しています。具も色々な物を選べるので、お好みのフレーバーを注文できます。おまけに量もタップリ。

ただマルタバ屋台は夕方~夜しかやっていない所が多い。夜にこの「カロリー爆弾」は食べすぎ注意です。

② クエプキス ( Kue Pukis ) 独特な型で焼くプチケーキ

市場周辺には様々な軽食屋台が並びますが、ひときわ甘いにおいを発散しているのがここ。小麦粉、卵、砂糖、ココナッツミルク、膨張剤というよくあるケーキ生地ですが、垂直な独特の型で焼かれます。

フレーバーはチョコ、イチゴ、パンダン、各種ジャムと多彩で選ぶのに苦労します。チョコは大量のチョコチップを加えて濃厚に仕上げるのでオススメ。

③ バンドロス ( Bandros ) あっさりしたココナッツケーキ

クエプキスと同じような型で焼くケーキ。違うのは米粉を使いココナッツファインを入れてあっさりした感じの生地。またクエプキスは切りますが、これは5ヶ連で焼き、そのまま提供されます。

最大の違いは甘い版としょっぱい版があること。甘いのが良ければ買う前に「マニス(甘い)?」と聞いてください。この国には外見では甘いかしょっぱいか分からないお菓子があるので便利な言葉です。

④ クエアペ ( Kue Ape ) ジャカルタ発祥の薄焼き

米粉、砂糖、ココナッツミルク、パンダンを溶いた生地を丸底の鍋に流し込みます。ちなみにこの鍋は揚げ菓子チチョール(後述)に使われる物とおなじですね。丸鍋周辺部に一度生地をまわして焼くので中心部は厚く、周辺部は薄く焼けます。これがモチモチとパリパリという二つの食感を生むのです。

味は特別な物ではありませんが、この食感の違いがたまりません。薄いので何枚でも食べられる感じで是非食べるべきインドネシア菓子のひとつ。

⑤ クエレケル ( Kue Leker ) どう見てもクレープ

スラバヤ発祥というがスラバヤでは見なかった。小麦粉の薄い生地を円形のフライパンに流して焼く薄焼きで、ほとんどクレープ。

フレーバーは色々あるが薄く塗るだけなので安価な物が多いです。

握りしめて買いにきます

⑥ パナクッ ( Panekuk ) どう見てもプチパンケーキ

これも子供が買いに来る安価なお菓子。小麦粉生地を小さな丸い型で焼きます。看板に Dorayaki などと書いた店を見かけましたが、それは違うだろう(笑)。

⑦ ラピスレギッ ( Lapis Legit ) 四角いバームクーヘン

Lapis は「層」、Legit は「とても甘い」の意。

オランダの影響でできたケーキで、四角いフライパンで薄いケーキを焼き、重ねて30以上もある層にします。スマトラ島メダンの名物だとか。

インドネシアのカリマンタン島北部にあるマレーシア領サラワク州にもKek Lapis (層ケーキ)がありますが、すごく層の色合いにこだわります。

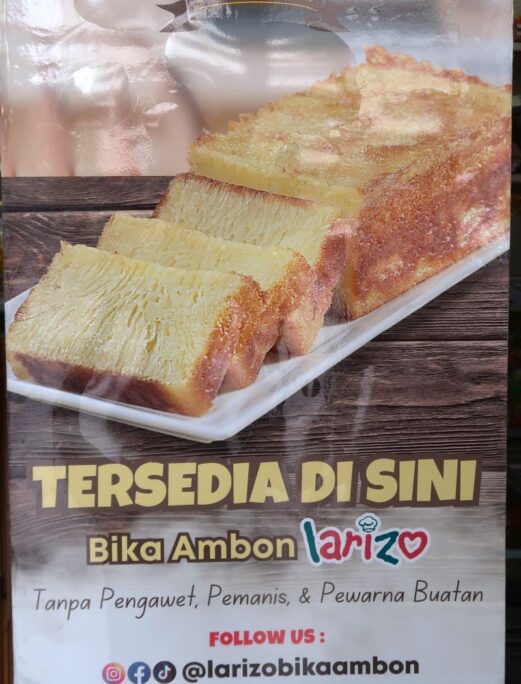

⑧ ビカアンボン ( Bika Ambon ) プリプリのハチの巣ケーキ

砂糖、卵、ココナッツミルクにタピオカ粉やサゴヤシ粉などのデンプンを入れて焼くためプリプリした食感が生まれます。

謎なのはハチの巣を連想させるような深い溝が断面に生まれている事。ベルサランと呼ばれるハニカム構造で、発酵と焼き方にコツがあるみたい。

これもスマトラ島メダンの名物です。

⑨ バッピア ( Bak Pia )中国起源のプチまんじゅう

ジョグジャカルタの名産で「肉餅」を南方系福建語(閩南語)読みした名前。元は肉まん的な物だったのだろうが、現在は緑豆餡を基本とし、チョコ、紫イモ、黒糖など様々な具があります。

お土産物としては、Bakpia Kukus(蒸したバッピア)と呼ばれる蒸しケーキに具を入れた進化系が主流みたい。日持ちさせる関係かな?

ちなみにこの蒸しケーキ版は仙台土産菓子「萩の月」か静岡の「こっこ」みたいな感じ。

⑩ ダダルグルン ( Dadar Gulung ) 米粉のクレープ包み

米粉にパンダンを入れた生地を鉄板で焼きます。これにココナッツフレークとパームシュガーを混ぜた餡を入れて巻いたもの。

やわらかい生地とコクのあるパームシュガー、ココナッツのシャキシャキ感が東南アジアらしい。

餡があんこならほとんど和菓子ですけど。

マレーシアで同じものはクエケタヤッ(Kuih Ketayap)と呼ばれています。

⑪ ロティバカール ( Roti Bakar )厚切りパンの鉄板焼き

Roti は「パン類の総称」、Bakar は「焼く」なのでトーストの一種。厚切りパンの中に好みのジャム類を塗り鉄板で焼くのですが、大量のマーガリンをしみ込ませるように焼きます。

マーガリンを吸って表面はカリカリに焼きあがったトーストにかぶりつくと、ジャムと油脂がにじみだして背徳的な美味しさです。

カロリーが高いだけでなく、インドネシアのマーガリンは体によくない添加物がいっぱい入っていそう。

それでもロティバカールの屋台を見つけると注文せずにはいられない。幸か不幸か数回しかロティバカール屋台に遭遇しませんでした。これ毎日食べていたら絶対太る!

揚げ菓子

インドネシアもマレーシアも揚げ物屋台がかなりあります。日本は暑い時期はアッサリとした食物が喜ばれますが、年中暑い両国では揚げ物でカロリー補給して暑さに対抗する感じ。

ただ注意は屋台の揚げ物に使う油はほぼパーム油であること。アブラヤシから採れるそれは両国の主要輸出品で、安価ですが飽和脂肪酸を大量に含み、体にはあまりよくないみたい。マレーシアに暮らすトラタロウですが、スーパーで安い油はだいたいパーム油ですので買いません。

まあ、旅行先の屋台で買い食いするくらいなら大丈夫だと思います。それよりも飽和脂肪酸は加工食品にかなり含まれているので、それらを減らした方がよいのかな。

① ピサンゴレン ( Pisan Goreng ) いろいろな揚げバナナ

Pisan は「バナナ」、Goreng は「揚げる」でバナナフライです。安価なおやつとして東南アジアの多くの国で見かけます。生食用ではなく調理用や固めのバナナを揚げますが、揚げることで柔らかくなり自然な甘さが生まれます。

基本は衣をつけて揚げた物ですが、店によって衣への工夫があり、それによって味も違うのです。トラタロウもクアラルンプール在住ですが、お気に入りのピサンゴレン屋があります。

衣揚げ以外にも素揚げバナナや小麦粉生地に果肉を混ぜてバナナボールにする場合もあります。

ジャカルタではまったのが、春巻きの皮に果肉を包んで揚げカラメルで仕上げた物。ただのバナナフライとは一線を画す最高のピサンゴレンでした。クアラルンプールにもないかな。

世界の食を紹介するWebサイト Taste Atlas でピサンゴレンがフライドスナック部門1位でした

② オンデオンデ ( Onde-Onde )中国由来の胡麻団子

日本でも売られていますがもち米粉に小豆餡が標準。インドネシアのそれは東南アジアなので緑豆餡やココナッツ+パームシュガーが標準です。

ただマレーシアではオンデオンデというとインドネシアでクレポン(後述)と呼ばれる餅菓子になるのはなぜ?

※ 揚げ物屋はだいたい何種類かの商品を揚げています。揚げる過程はどれも同じようなもの。

③ オンデオンデケタワ ( Onde-Onde Ketawa ) 中華菓子開笑口です

ケタワは「笑う」の意。「笑うオンデオンデ」とは中華菓子の一つ開笑口です。小麦粉、砂糖、ベーキングパウダーの生地を丸め、胡麻をまぶして揚げます。膨らむと生地が開き「笑った口」のように見える。

トラタロウは好きなのですが、なぜかマレーシアの華人地区では見つかりません。中国北方系の菓子なので南方系中国人の多いマレーシアには伝わっていないのか? インドネシア華人も南方系が多いのに開笑口があるのは謎です。沖縄の郷土菓子サーターアンダギーもこの一種。

④ クエチュチュール ( Kue Cuhcur ) 2つの食感を楽しみます

米粉、パームシュガーの基本生地を独特の丸鍋で揚げ焼きします。中央の生地は厚めなのでモチモチ、周辺部は焦げてカリカリとなり、2つの食感が楽しめる。クエアペ(前述)のウェット版みたい。

マレーシアにもサラワク州にも同じ物があり、ペニャラム・グラアポンと呼ばれます。タイにも類似品がありました。

⑤ ミスロ ( Misro ) 甘いキャッサバボール

すりおろしたキャッサバでパームシュガーを包み、丸めて揚げたボールドーナッツ。ミスロはスンダ語で「中身が甘い」の意。要注意が、同じ屋台で見た目も同じチョンブロ ( Combro )なる物が売られている場合があること。こちらは中身が唐辛子という大層辛いスナックです。「マニス?(甘い?)」と確認して買いましょう。

⑥ ドーナッ ( Donat ) そのままドーナッツ

揚げ物好きのインドネシア人はドーナッツも大好き。ジャカルタには各種のドーナッツチェーン店が展開されミスドも進出しています。街頭では屋台ドーナッツ店が繁盛。

蒸し菓子

インドネシア料理は様々な形で中華料理の影響を受けていますが、「蒸す」というのも中華の特徴。これは製菓も同じで様々な蒸し菓子があります。

① クエラピス ( Kue Lapis ) 層になったういろう

これもインドネシアを代表するお菓子のひとつ。米粉、砂糖、ココナッツミルク、パンダンの混合液を型にそそいで一層づつ蒸しあげていきます。名古屋名物「ういろう」に似ています。

ラピスは「層」を意味しマレーシア、タイにもあり。

② クエプトゥ ( Kue Putu ) ウェットなそぼろ菓子

インド圏で食べられる米をそぼろ状に加工した主食プトゥ(Puttu)から発展したとも言われます。

米粉、ココナッツで作った生地でパームシュガーを包み竹筒に詰めます。細い穴から出る蒸気の上に竹筒をおいて蒸し上がったら出し、ココナッツフレークをかけていただく。

マレーシアではプトゥバンブーと呼ばれます。

ちょっとボソッとした生地、パームシュガーの甘味、ココナッツの食感が複雑にからみます。好き嫌いはあるが東南アジア的な味と食感です。ちなみにトラタロウはあまり好きではありません。

③ プトゥアユ ( Putu Ayu ) 富士山型の蒸しケーキ

アユは「かわいい、美しい」の意。専用の型の底にココナッツファインを散らし、米粉、砂糖、パンダン、膨張剤の生地をそそいで蒸し上げます。型から抜くと富士山が雪を戴く姿です。

マレーシアでは Putri Ayu と呼ばれもっと小さく作ります。

④ バッパオ ( Bak Pau ) 中華マンそのもの

バッピアと同様に肉包の閩南語読み。マレーシアの名物料理「肉骨茶」も同じ閩南語読みでバクテーと読みます。

字からすると肉(豚肉)の包子で肉マンを意味しましたが、現在はハラール化し鶏肉を使用。

お菓子としては小豆餡、チョコ餡などを入れます。少し皮が固い(日本のが柔らかすぎるか)のと具が少なめなのが違い。

⑤ ボルククス ( Bolu Kukus ) カラフルな蒸しケーキ

ボルは「ケーキ」でククスは「蒸す」なのでそのまま蒸しケーキ。小麦粉、砂糖、膨張剤という基本的な生地だが、食紅を使ってハデハデな模様に仕立てます。「これ食べて大丈夫?」というレベルもあり。

⑥ オンゴルオンゴル ( Ongol-Ongol ) パームシュガーのゆべし

ココナッツミルク、パームシュガー、パンダンを煮つめタピオカ粉、またはサゴヤシのデンプンを加えます。生地を型に入れ蒸してから切り分けココナッツフレークを散らしていただきます。

「ういろう」みたいなクエラピスとはまた違った柔らかさで、「ゆべし」みたい。使う粉が米粉かデンプンかの違いですね。

⑦ ナガサリ ( Nagasari ) バナナを包んだ米粉蒸し

米粉、砂糖、ココナッツミルクの生地にバナナを入れ、バナナの葉で包んで蒸した物。バナナ入りの餅という東南アジア的なお菓子。Nagaはヒンドゥー教・仏教の龍神ナーガのことみたい。Sariは調べると「花」だったので「龍の花」? 。 ノガサリ( Nogosari )とも言うみたい。

バナナの葉で包まれた蒸し菓子はどこにでも売っているが中身が分からなくて困ります。お菓子と思ったら鶏肉入りだったりする。お菓子が欲しい場合は「マニス(甘い)?」と聞いてからから買いましょう。

その他の菓子

焼き、揚げ、蒸し、がインドネシアの菓子作りの三大技法ですが、これに分類できない物を紹介します。

① クレポン ( Klepon ) 黒糖入りのお餅ボール

これもインドネシアを代表するお菓子。米粉生地でパームシュガーを包み、茹で上げた後にココナッツフレークを散らします。

タイにもありカノムトム(茹でたお菓子)と呼ばれます。マレーシアの物はインドネシアで胡麻団子を意味するオンデオンデと呼ばれるのが不思議。

ちょっと違うのはパームシュガーとココナッツフレークを混ぜて包むこと。

② グトゥッ ( Getuk ) 和菓子的な味と食感

これくらい見た目で味が推測できないお菓子はありません。原料はキャッサバで、蒸して潰した物に砂糖、香料、ココナッツミルクを加えて練り、絞り出しました。あまりはっきりとした味はありませんが、和菓子の練り切りの荒い版という感じ。

揚げた Getuk Goreng や具入りの Getuk Kurung もあると聞くが未発見です。

③ ワジッ ( Wajik ) 甘く固めたもち米

炊いたモチ米にココナッツミルク、パームシュガー、パンダンを加えて煮ます。なじんだら広げて切り分け。ひし形に切るのがお約束だが、ワジッとは「ひし形・ダイヤモンド形」の意。

お米の粒々感、パームシュガーのコク、ココナッツミルクの風味を楽しむ素朴なお菓子。

人気があるのか市場菓子屋台にはいつもありました。プルッ・マニス(pulut manis)とも呼ばれますが、プルッは「もち米」で甘いもち米の意。

④ ウェダンタフ ( Wedang Tahu ) ショウガ風味の豆腐デザート

豆腐を甘くして食べるのは日本人的には???。でも中国では普通で、19世紀に中国移民がインドネシアに伝えました。

豆腐自体は甘くなくショウガ風味の甘いシロップでいただきます。ウエダンは「暖かい飲み物」を意味しますが、これは飲み物あつかいらしい。

中国語の豆腐の別名「豆花」の音訳 Douhua と呼ばれることもあるとか。

⑤ ルジャッカニストレン ( Rujak Kanistren ) フルーツポンチ

市場の屋台で大盆に盛られ売られていました。フルーツやイモなどの細切りをパームシュガーベースのシロップに漬けた物。スパイスも入り甘・辛・酸味の混じった複雑な味わいのフルーツポンチ。

冷菓・氷菓

年中暑い国なので冷たいスイーツも大人気。近年は中国発祥の冷菓・飲料チェーンMIXUEやその類似店が急展開。日本からもグリコが参入しています。そして昔からある冷菓・氷菓も健在です。

頭に ES がつく物が多いですが、これは「氷」を意味します。オランダ語の氷 ijs (エイス)がインドネシア語化したのでしょう。

① エステレール ( Es Teler ) アボカドのせかき氷

荒いかき氷の上にアボカド(これは必須みたい)やフルーツをのせ、ココナッツミルク、コンデンスミルク、シロップでいただきます。

1960年代後半にソロから来た夫婦の店で、大学生のリクエストで出されたとか。テレールは「酔う」を意味し、酔うほど美味しい氷菓の意。

Teler は様々なカタカナ表記があり、一番多そうな「テレール」にしておきました。ネイティブの発音を聞くと「エステラル」(ルがすごい巻き舌)でカタカナにするのが難しそう。

② エスチャンプル ( Es Campur ) 美味しい物全部のせかき氷

チャンプルは「ごちゃ混ぜ」の意。荒いかき氷にフルーツ、ココナッツ、ゼリー、タピオカパール、イモなどを無節操にのせ、色とりどりのシロップでいただきます。

チャンプルはインドネシア・マレーシアでよく使われますが、沖縄でもゴーヤチャンプル、長崎でも「ちゃんぽん」など音・意味が似ている言葉があります。ポルトガル語にもあるらしく、交易などを通じて言葉が伝わったのかな。

③ エスブア ( Es Buah ) 冷やして食べるフルーツ盛り

前2品は荒いとはいえかき氷ですが、これは氷そのもの。ブアは「フルーツ」を意味し、ゼリー類と共に氷とシロップに漬けていただきます。

イスラム教の断食月ラマダンで、日中の断食が終わった後、最初に食べる食品イフタールとしても好まれています。

別名 Sup Buah 、ソプは「スープ」の意。

④ エスチェンドル ( Es Cendol ) パンダン風味の麺状食品

東南アジアお菓子で多用されるパンダンを入れた米粉の短い麺状食品。簡単な物はパームシュガーとココナッツミルクのシロップだけのドリンク仕様。豪華版は氷にフルーツ、ゼリーなどを加えます。

パンダンを入れたゆるい米粉生地を穴から押し出すことで短い麺状に形成。下に茹で鍋が置かれていて熱湯に入れることで固まります。麺というには歯ごたえが無いし、ゼリーというほど弾力も無い不思議な食感。でも東南アジア全般で好まれています。

⑤ エスダウェッ ( Es Dawet ) ベトナムで言うとチェー

ソロの名所グデ市場の名物。市場内には何軒ものエスダウェッ店があって繁盛しています。

甘いココナッツミルクと氷で好みの具を食べさせるのはベトナム名物チェーとほぼ同じ。ただ、具がチェンドル、甘く煮た黒米、赤米、小豆、黒ゴマなど5~6種類ぐらいしかない。20種類ぐらいはあるチェーの迫力にはおよばないか。

⑥ ドリアンアイス ( Es Krim Durian )

名物なのかどうかバンドンではあちらこちらに屋台あり。アイスは人工ドリアン香料物だと思うが、ちょっとだけ本物の果肉を入れてくれるので、それなりに美味しかった。

ドリアンはマレーシアの名産。シーズン中はその場でむいて食べさせる屋台が出ます。

ドリアン利用のお菓子も何十種類となく出ているがドリアンアイスもそのひとつ。高級品種猫山王使用だとお値段もなかなか。

でも、1リンギツト(¥35)というど安いドリアンアイスでもそれっぽい味と香りがします。ドリアンのフレーバーは人工的に再現しやすいのでしょう。

主要なインドネシアお菓子は紹介できたと思いますが、まだ味わえなかった物も多いですし、ジャワ島以外のご当地お菓子もあると思います。また別の地域にも行って見聞を広げたいですね。

トラタロウのもう一度たべたいインドネシアお菓子3選は、クエアペ、ロティバカール、ピサンゴレン春巻版でした。現在住んでいるマレーシアとインドネシアは、共通のお菓子も多いのですが、これらは無いのが残念です。

コメント